研究生读的是文化研究专业,虽然学院整体的氛围是偏右的,但挡不住我在左的道路上越走越远,却浑然不知。

为何文化研究如此迷人?

从正统上来说,由西方传来的文化研究理论倾向都是偏左的:从伯明翰学派到法兰克福学派,从德里达到福柯,从拉康到齐泽克,还有萨伊德、安德森等等。在被统称为“学术左派”[1]的群体中,后现代主义理论更为吸引人,对于一个青年人来说,没有比反叛正统学术更能带了成就感了。

那些捧着茶杯大谈柏拉图、康德的老学究们,那些把持着期刊话语霸权的学术流氓们,还有在商人饭局上大谈特谈的文化掮客们……

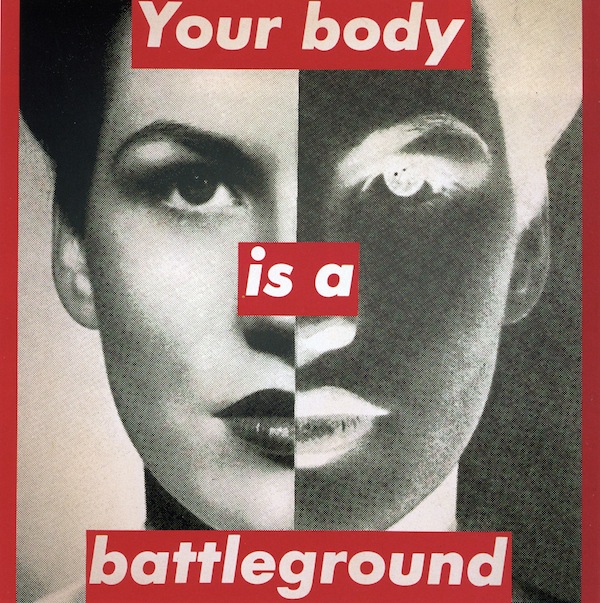

想象着你高举“后现代主义”(文化研究自后现代主义衍生而来)的旗帜,用学来的各种新潮词汇,向他们发起冲击的时候,一股英雄主义的气概涌遍全身。

当有人反对后现代主义或文化建构主义的时候,你可以这样批判他:要么他已经被资本主义体制所同化与之沆瀣一气,要么就是站在西方的、白人的、男性主义的立场上,试图对少数族裔的权力视而不见。这些人殊不知,他们所坚信的知识,就是一套话语体系,一套与权力同流合污的产物罢了。

这就是西方主流仍是右派保守主义的社会中,为何在校园里被“学术左派”所占据的原因。这也是“占领华尔街”中为何主要是学生群体,当看到齐泽克这位我热衷了三年的拉康主义者[2],在那场运动中能站出来时是多么兴奋。

我就这样,在后现代主义和文化研究的道路上越走越远,还记得在课堂上与同学辩论说,并坚信:“凡事不加质疑地去相信,那才是迷信,包括科学也是如此!”

在老师讲述关于音乐的话题中,自己坚持认为:音乐无国界不过是傻白甜的想法,任何音乐都含带着意识形态霸权。

直到博士专向了历史,还念念不忘福柯的理论。在论文开题报告中,大谈特谈知识与权力、规训与惩罚等,并试图将其用之于历史研究。以至于答辩老师心怀好意地指出:“小心福柯理论在分析个案时的适用性”时,我仍执迷不悟。

这种执迷不悟,直到最近才被道金斯、格劳斯和莱维特,甚至是索卡尔等人几巴掌打醒,恍然大悟过来。原来,一直以来我以为自己是个偏右派立场的人,却十足与“白左”相去不远。

文化研究流弊之一:媚俗

记得之前看到英国一位左派评论家伊格尔顿在《理论之后》一书中说,“当代文化研究,从原来对法国哲学的兴趣,转向了对法式接吻的关注。”(大意如此,那时候读到英文版的时候,也许因为这句话才引起了我翻译的兴趣,就希望能将这本书翻译成中文,后来不了了之,但目前该书已经有中文翻译版)。

这位偏左的思想家一语道出了目前文化研究的流行风向标:就是越来越关注起琐碎事物,从手淫、椅子、空间和内衣裤的都能写出一个个大部头的著作。学术研究变得越来愈献媚于读者和大众,越来越期望迎合年轻人的口味。

一个在选修公共课中讲康德的老教授,比起一个讲手淫文化史的年轻学者来说,后者的课程无疑能吸引更多学生。因此,文化研究也就渐渐从无人问津(其实从后现代主义到文化研究,一直都在不断引起社会公众的兴趣,似乎从来没有无人问津过)走向了媚俗与迎合,学生不是来学知识,而是来听八卦,以便丰富他们在吸引异性时的谈资。

文化研究的这一点“转向”(如果说有转过的话),无疑能吸引西方各方面的帮助,因为他们总是树立着道德的旗帜,你敢反对一个针对黑人历史的研究吗?只有你不怕被当作种族主义者。你敢反对一项关于女性主义的课题吗?你这父权主义的观点会招致女性白眼。你说不是经济发展导致了全球气候变暖,认为是我们进入了小冰期时代,你说你是不是收了企业家的贿赂?……

站在这样的道德制高点上,文化研究以为自己就占据了真理。

这些流弊还没什么大不了,关键在于,文化研究和后现代主义中,越来越多的反智主义,将略知一二的科学知识当作武器,去批判去误导众人。

文化研究流弊之二:反智

文化研究的反智主义,其实更确切的说是反对科学。从保罗·格劳斯和诺曼·莱维特的《高级迷信》,再到“索卡尔事件”以及最近我读到的道金斯等人,一场“科学与文化”大战已经持续很久。

实际上,在我读研究生的时候,就听说过这种争论,那时候对于科学这一群体,觉得他们实在是无聊的很,索卡尔无疑就是一个诈骗分子。

更具国情一些说,“科学与文化”的论战就是文科生与理科生的相互鄙视。我作为一个有从半文半理(经济学)背景的人,看到文科生嘲笑理科生不解风情,理科嘲笑文科不懂逻辑,实在有些好笑。(我自高中开始自学逻辑学,哲学中的逻辑训练又不必可少,竟然还有人在评论里,以理科生的口气认为我这个文科生不懂逻辑)

然而,索卡尔和格劳斯等人批判并不是文理思维的差异,而是文化研究(文科生)使用一知半解的科学知识(理科生认为自己独占这种确定性,文科生无法理解,实际上理科生自己学了多少,只有自己清楚),就得出了啼笑皆非的结论。

我最近再细读这场索卡尔事件时,也才幡然悔悟。不自觉地,我竟然充当了“白左”这么多年。

原来我坚持信后现代主义的看法,认为文化真理的相对性,所以才觉得中医的理论基础在于五行学说,而不是西方的医学体系。文化相对论就认为,两种体系可以并行不悖,因此不能用来厚此薄彼,每个文化都有自己一套体系。

虽然后来自觉地转向了对中医持有怀疑,但仍难以割舍后现代主义理论,那是因为一直还没有看透这个“文化相对主义”的实质。现在可以说,西方医学虽然也是从一套巫医与迷信中走过来,但经过了种种失败与经验之后,获得了一套可证伪的双盲实验方法。

反而再看我们的中医,有多少是通过了双盲检验呢?至今,我们仍然认为,有些偏方管用,但这个偏方到底是安慰剂效应还是的确有疗效,有人进一步做过测试吗?

国家食品药品监督管理总局规定,经典中药名方不用临床试验。谁给予的这种权力?是经过中国上千年治好的人吗?那服用了这个药方没有好的人呢,有没有包含在统计结果内?这不是在保护中医,这是在荼毒生灵。

这里不想对于中医进一步争论,只是就文化研究或后现代主义所衍生出来的这套文化相对主义进行批判,而秉持中医例外的就是从后现代主义发展出来的典型观念:“中西医属于两种本质不同的文化之下的医疗知识体系,都有各自的理论特征和发展规律。”[3]

文化研究流弊之三:晦涩

第一次看到对于后现代主义精辟的批评,是来自《明智行动的艺术》一书,作者罗尔夫·多贝里把美国选美冠军的无脑言论同著名的法兰克福学派思想家哈贝马斯的一段话进行比较:

“我个人认为,美国人无法在世界地图上找到美国的位置,是因为有一些人没有地图,而且我认为我们的教育,与南非和伊拉克……都一样而且……我认为他们应该……我们这里的教育……美国的教育应该帮助美国,应该帮助南非,应该帮助伊拉克和其他亚洲国家,这样我们才能建立起我们的未来。”

“文化传统的自身发展过程,绝不是由于受到以主体为中心的理性和以未来为指向的历史意识的影响。在一定程度上,如我们所看到的主体间性的自由建构过程一样,个人主义的所有性现象表现为一种自我享有的自主性而瓦解。”

其实不用说,你都能看出来出来两段文章分别是谁说的,但哈贝马斯和选美小姐的共同点是什么?那就是:废话倾向——“不动脑筋、愚笨或无知会导致头脑糊涂,滔滔不绝貌似可以掩饰这种思想上的糊涂。”

这话要是放在我热衷于学术左派的时期,我只会把哈贝马斯的话当作一种真理,觉得肯定是自己的学识不够,才没能理解他的意思。而这位作者多贝里竟然有同样的遭遇,就是年轻的时候喜欢德里达(后现代主义的旗手),拼命地读、努力地思考,结果还是没能理解。

晦涩难懂的语言通常是无知和浅薄的烟雾弹。道金斯在一篇写给索卡尔《知识的骗局》一书的书评中就说,“但是毫无疑问,也有故意晦涩的语言,为的是掩盖它缺乏真正的思想。”[4]

后现代主义和文化研究者们最热爱的就是这种让读者云里雾里的感觉,读者越是读不懂,就只能觉得自己学识水平不够,而不敢去怀疑作者思想的浅薄。在我沉浸后现代主义和文化研究的时候,说实在的,很多人的书我真没有读懂,尤其是德里达、哈贝马斯、鲍德里亚,甚至往前说还包括海德格尔,当然还有福柯。

现在我已经不纠结其中难懂的一些法国理论家们和其追随者的著作了,反正爱咋咋地,你别来忽悠我。

语言表达是思想的镜子:清晰的思想会带来清楚的表达,糊涂的思想结果只会是废话连篇。——多贝里:《明智行动的艺术》

结论

在西方左派是属于激进派,而与中国相反的是,我们的激进派是右派,左派则是传统的。实际上,无论左右,凡是与主流意识形态不符合的,都是激进的。

然而,我自己被“左派”蒙蔽双眼的时间里,依旧谨防自己站在民粹主义和民族主义的立场,提防着那些以“国师”自居的左派们,提防着将东方主义结合了民族主义的理论家,提防文化相对主义的适用性,特别如对待中医,也提防那些用晦涩语言当作烟雾弹的伪学者们。

本文算是我对自己多年沉浸于文化研究的总结,也是个诀别。

-

参见保罗·格劳斯和诺曼·莱维特著《高级迷信:学术左派及其关于科学的争论》一书中,关于“学术左派”的定义。 ↩

-

引自为中医药方叫好的一篇文章:《中医经典名方制剂不用再做临床试验》 ↩

-

道金斯:《魔鬼的牧师·被脱光的后现代主义》(中信,2016) ↩