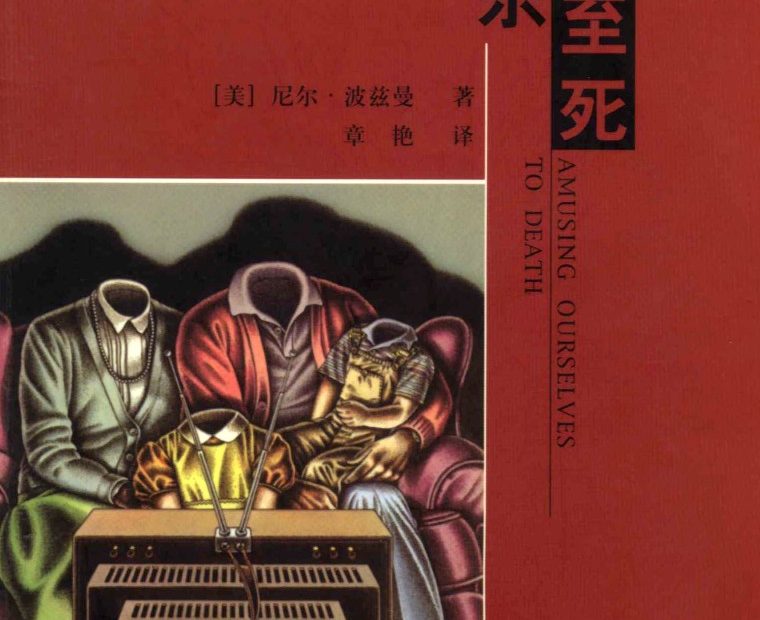

《娱乐至死》封面

在奥威尔担心的极权主义体制和赫胥黎预言式的娱乐社会之间,尼尔·波兹曼(N.Postman)更担心的是后者,因为前者人们有理由和勇气去反抗和斗争,而对于后者我们更像是文火煮水里的青蛙,死于生活安逸和感官欲望。

奥威尔创造的老大哥,成为了所有非自由体制的形象

《机器人瓦力》中所描绘的未来世界与赫胥黎相去不远

波兹曼对于印刷时代文化的眷恋是直言不讳的,这种精英式的阅读和传播方式(媒介)左右着他对电视所服务的大众文化的抵制。幸甚这是在读完约翰·菲斯克(J.Fiske)的《电视文化》后接触到这本书的,要不然我也会被作者的印刷式语言所感染。

《电视文化》美国第二版

对于快乐和娱乐的新教式压抑,本身只是早期资本主义精神的一部分,波兹曼在一个晚期资本主义或者发达资本主义或者消费资本主义时代里对电视文化所持的强烈苛求和鄙视态度至少让人觉得他似乎生活在19世纪或者更早时代。

尽管如此,他还是提出了许多值得称赞的见解。比如电视新闻的片段式结构,以及主播所使用“好……现在”的话语方式来让新闻真实与现实生活隔离。书中对于电视作为媒介与印刷术的不同时的分析是深刻的。

英剧《黑镜》很多集都展现了科技让人娱乐至死

一本书有一个好名称就足够了,至于说什么都不重要。这或许是读完《娱乐至死》后最衷于作者的结论。